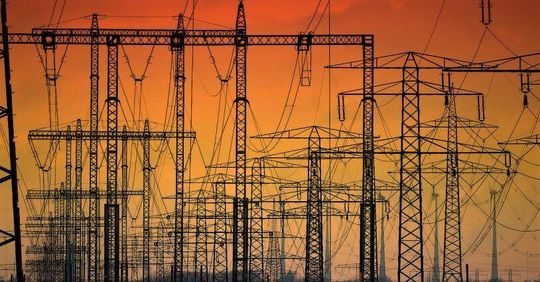

Entspannungspotenzial Deutsche Unternehmen können das Stromnetz stark entlasten

Wissenschaftler am Fraunhofer-IPA haben jetzt analysiert, wie stark deutsche Unternehmen zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können. Das Ende des „Flatterstroms“ scheint greifbar.

Anbieter zum Thema

Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien nehmen auch die Schwankungen im Stromnetz deutlich zu – sogenannter Flatterstrom entsteht. Das bedroht die Versorgungssicherheit – deshalb muss die Stromnachfrage im Netz stets genauso hoch sein wie das Stromangebot. Indem Unternehmen ihre Stromnachfrage flexibel an das Stromangebot im Netz anpassen, könnten diese maßgeblich zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen, meinen Forschende am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Jetzt hat das Ergebnis des Kopernikus-Projekts Synergie offenbart, in welchem Ausmaß die Industrie das Stromnetz entlasten könnte. Zudem zeigt ein internationaler Vergleich, dass Flexibilisierungs-Know-how aus Deutschland ein Exportschlager sein könnte.

Das deutsche Entlastungspotenzial kann sich sehen lassen

Bei der Berechnung des Flexibilitätspotenzials hat Synergie insgesamt 23 flexibilisierbare Industrieprozesse berücksichtigt und auf Deutschland hochgerechnet. Die Forschenden sind zu folgendem Ergebnis gekommen:

- Wenn im Netz mehr Strom zur Verfügung steht, als eigentlich gebraucht wird, könnte die deutsche Industrie ihre Nachfrage für eine Minute um 3,6 Gigawatt (GW) erhöhen. Das entspricht der Leistung von rund 1.030 Windrädern an Land (Onshore). Muss die Industrie über längere Zeit aushelfen, kann sie ihre Nachfrage für mindestens 15 Minuten um gut 1,5 GW erhöhen (entspricht dann 430 Onshore-Windrädern).

- Wenn im Netz weniger Strom zur Verfügung steht, als aktuell verlangt wird, könnte die Industrie ihre Nachfrage für eine Minute um rund 5 GW senken (Leistung von 1.430 Onshore-Windrädern) und für mindestens 15 Minuten um rund 3,3 GW (Leistung von 940 Onshore Windrädern).

Alles in allem gilt das als enorm und biete viele Chancen. Wenn man nach Ansicht der Projektbeteiligten nun energieflexible Technologien in die Anwendung bringt, profitieren am Ende alle – sowohl die Netzbetreiber und die Stromverbraucher als auch die Unternehmen, die ihre Flexibilität am Markt anbieten. Zudem könnten neue Flexibilisierungstechnologien – beispielsweise für die Extraktion von Carbonsäuren – vorherige Berechnungen deutlich nach oben korrigieren.

So sieht das Ganze in anderen Staaten aus

Erstmalig hat man im Rahmen des Projekts auch das Flexibilitätspotenzial anderer Staaten berechnet. Dabei hat man sowohl Staaten berücksichtigt, die Deutschlands Stromsystem maßgeblich mitbeeinflussen als auch solche mit hohem eigenen Strombedarf.

Im Gegensatz zur nationalen Analyse für Deutschland wurden bei der Berechnung der internationalen Flexibilitätspotenziale ausschließlich die Chlor-, Aluminium-, Zement-, Glas-, Elektrostahl- und die Holzstoffherstellung berücksichtigt, erklären die Forscher. Demzufolge ergebe sich bei der internationalen Betrachtung im Vergleich zur vorhergehenden Analyse ein abweichendes Flexibilitätspotenzial für Deutschland.

Die erste Schritte sind gemacht

Die Analysen zeigen nach Aussage der Forschenden, dass deutsche Flexibilitätstechnologien das Potenzial haben, zu internationalen Exportschlagern zu werden. Und bereits letztes Jahr hat der Gaskonzern Linde eine energieflexible Luftzerlegungsanlage in Dänemark in Betrieb genommen. Das sei aller Wahrscheinlichkeit nach das erste Zeichen für einen umfassenden Entwicklungschub in diesem Sektor.

(ID:47499856)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/04/ef0475f1203cde94bf9dfde98fd7345b/0129243542v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/12/8a1258b6d4701a389972fbb92278f515/0129242059v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/42/3942b4485d407f41c125113ab81cfc08/grenzebach-am-fsw-gads-herfert-gfsw-burmann-spin-off-close-shot-2000x1125v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/7e/da7e5a5df4c0efb2a27aa760dd94ba4f/0129346755v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5e/9b/5e9b393c4e5d987e895de5ce4527df87/0129242091v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/49/bc4957f73a884d8ee1356914659cf2f4/adobestock-325234002--c2-a9-20karyna-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5490x3087v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/45600/45637/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/124400/124462/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/5f/625fd8f6b2d93/ruderer-logo-50x50-rgb.svg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/68/c4/68c449dbd8a721b535877890f26153c3/0128511357v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3f/f8/3ff8fe1f31505f3d2e57b24d38e7073a/0125318346v2.jpeg)