Kunststoff Recyclebare Kunststoffe heilen sich selbst

Kratzer in Küchenarbeitsplatten können künftig mit einem handelsüblichen Fön einfach repariert werden. Möglich machen dies Vitrimere, nachhaltige Kunststoffe, die sich nicht nur selbst heilen, sondern auch recycelt werden können. Erforscht werden sie derzeit an der Uni Jena.

Anbieter zum Thema

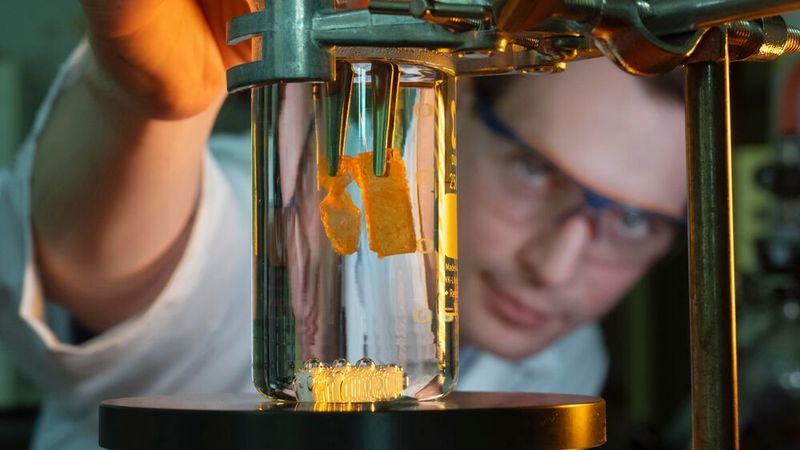

Nachhaltige Kunststoffe, die sich selbst heilen, intelligente Eigenschaften aufweisen und bei Bedarf recycelt werden können, werden künftig an der Friedrich-Schiller-Universität Jena erforscht.

Der Chemiker und Materialwissenschaftler Prof. Dr. Ulrich S. Schubert beschreibt ein mögliches Einsatzgebiet der intelligenten Kunststoffe:„Stellen Sie sich zerkratzte Oberflächen von Wohnungsmöbeln vor, zum Beispiel in der Küche. Sie erwärmen die entsprechende Oberfläche einfach – etwa mit einem Haartrockner – und sie sieht nicht nur wieder aus wie neu, sondern sie ist neu.“

Kunststoff leichter wiederverwerten

Die sogenannten Vitrimere sollen Gebrauchsgegenstände nicht nur langlebiger machen, sodass sie seltener ersetzt werden müssen – und damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sie können auch leichter wiederverwertet werden. „Besonders Verbundwerkstoffe lassen sich kaum recyceln, denn die hier eingesetzten Materialien lassen sich so gut wie nicht mehr voneinander trennen“, erklärt Schubert. Deutlich wird dieses Problem, wenn Windkraftanlagen erneuert werden müssen. Allein über die Rotorblätter fällt hier eine große Abfallmenge an. „Bis auf wenige Ausnahmen gibt es hier bisher keine geeignete Strategie, diese Ressourcen weiter zu nutzen“, sagt Schubert.

Verbundwerkstoffe, die trennbar sind

Mit intelligenten Werkstoffen wie den Vitrimeren ließe sich das ändern. Denn diese Materialien sind schaltbar. „Das heißt, ihre Verarbeitbarkeit kann gesteuert werden“, erklärt Schubert. So lassen sich theoretisch Verbundwerkstoffe herstellen, die bei Bedarf wieder getrennt und weiter genutzt werden können.

Genau das will das durch Schubert koordinierte Team in den kommenden fünf Jahren erforschen. „Besonders interessieren uns faserverstärkte Werkstoffe“, so Schubert weiter. „Hier wollen wir vor allem Glas- und Kohlenstofffasern in die neuen Kunststoffe einbetten, die u. a. für den Leichtbau und die Einsparung von CO2-Emissionen eingesetzt werden können. Uns interessieren aber auch Nanokomposite, in denen Nanofüllstoffe das Material verstärken.“

Mit seinem Vorhaben hat der Jenaer Wissenschaftler und die Forschungsgruppe auch die Carl-Zeiss-Stiftung überzeugt. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wurde nun für das ambitionierte Projekt die hohe Fördersumme von zwei Millionen Euro bewilligt. Etwa acht Doktorandinnen und Doktoranden sollen in den kommenden Jahren diese neue Materialklasse von der Synthese, der Verarbeitung, ihren zugrundeliegenden Mechanismen bis hin zu ihren Umwelteinflüssen untersuchen. Weiterhin wird eine Nachwuchsgruppe etabliert.

(ID:46863131)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e0/ef/e0ef4a7fe986a68c6fb828ad82a65701/newsimage418231-1440x810v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5f/0b/5f0b02765df72e8959c1f4ffcf4019a3/newsimage418028-2772x1559v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/b7/7ab71ff0f46ee6f0cca611ea898e403a/0129560848v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/14/54/14548e16d0a6ba249c025bc7c322953e/0129540459v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/42/3942b4485d407f41c125113ab81cfc08/grenzebach-am-fsw-gads-herfert-gfsw-burmann-spin-off-close-shot-2000x1125v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/da/7e/da7e5a5df4c0efb2a27aa760dd94ba4f/0129346755v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6d/b5/6db5864ad31a14bd4db1e228f983c259/adobestock-1336831159--c2-a9-20magele-picture-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5184x2915v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/49/bc4957f73a884d8ee1356914659cf2f4/adobestock-325234002--c2-a9-20karyna-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5490x3087v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/90100/90177/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/fe/64fec73b1a2fb/logo-master-ggbbytimken-286blue.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/20800/20842/65.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fa/4d/fa4df3456eb6e19283f60035c0864c94/0125059674v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3e/2d/3e2d9216dba4b0dbac8e54cbfeaf411e/0123930271v1.jpeg)