Elektromobilität Projekt REM 2030: Mobilität der Zukunft

Wie bewegen wir uns im Jahre 2030 fort? Welche Antriebe werden dabei eine Rolle spielen? Und wie muss sich Mobilität wandeln, um zugleich effektiv und nachhaltig zu sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Innovationscluster REM 2030.

Anbieter zum Thema

Mobilität der Zukunft: Ein spannendes Thema, das jeden irgendwie betrifft. Vor allem die Antriebstechnik steht dabei im Fokus. Wird das Elektroauto gesellschaftstauglich, haben wir bald alle eine Stromtankstelle in der Garage stehen?

Im Fraunhofer-Innovationscluster „Regional Eco Mobility 2030“ (REM 2030) stellen sich Wissenschaftler die Frage: Wie bewegen wir uns im Jahre 2030 fort? Vier Fraunhofer-Institute (ISI, IOSB, ICT und IWM) sowie drei Institute des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben sich dafür zusammengeschlossen. Gemeinsam mit Industriepartnern wie Fahrzeugherstellern, Zulieferern und Energieversorgern sowie Mobilitätsdienstleistern, Verkehrsbetrieben, Verbänden und Kommunen untersuchen und erproben die Beteiligten Lösungen und Wege für die effiziente Individualmobilität der Zukunft. Betrachtet werden dabei technologische, ökologische, soziale und ökonomisch Perspektiven.

Hier folgt ein Überblick über die entwickelten Technologien:

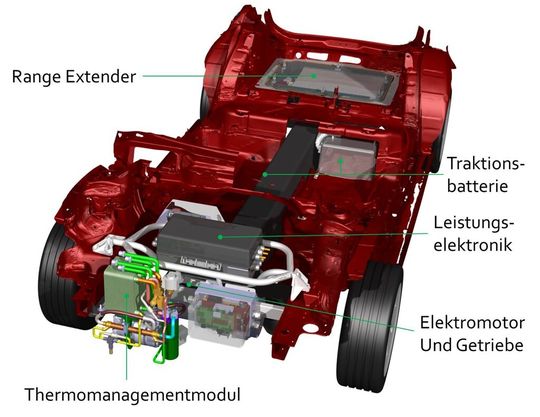

Elektromotor und Getriebe

Bei dem Elektromotor handelt es sich um eine permanenterregte Synchronmaschine mit Einzelzahnwicklung, die auf hohe Leistungsdichte und Effizienz optimiert ist. Das Kernstück des Motors bildet ein Stator aus 12 segmentierten Einzelzähnen, welche mit einem Flachdraht hochkant bewickelt sind. Massive Flachdrähte in den Nuten von elektrischen Maschinen erzeugen deutlich höhere Verluste als Litzenleiter. Um diese Verluste zu reduzieren und trotzdem einen hohen Füllfaktor zu erhalten, wird ein flacher Rechteckdraht in mehreren Lagen hochkant gewickelt. Der zwischen den Wicklungen zweier benachbarter Zähne entstehende Freiraum wird für Kühlkanäle genutzt. Kühlkanäle und Wicklung trennt dabei eine zusätzliche Isolationsfolie. Simulationen zeigen die so verbesserte Wärmeabfuhr. Durch das niedrige Temperaturniveau reduzieren sich die Magnetkosten und es können an vielen Stellen günstige Kunststoffe eingesetzt werden. Auch das Gehäuse kann durch die innenliegenden Kühlkanäle einfach gefertigt werden. Das B-Lagerschild wird als Spritzgussbauteil ausgeführt. Zusätzliche Funktionen wie Stecker, Sensoren und Dichtungen lassen sich integrieren. Die Lagerschilde übernehmen auch die Verteilung des Kühlmittels auf die Kühlkanäle. Ein ebenfalls im Projekt entwickeltes, schaltbares Getriebe mit 2 Gängen und ein offenes Differenzial übertragen das max. Drehmoment von 90 Nm des Elektromotors mit einer Dauerleistung von 70 kW auf die Vorderräder des Fahrzeuges. Ziele:

- Kostengünstige Fertigung ermöglichen,

- auf aufwändige Bauteile verzichten,

- Werkzeug- und Materialkosten einsparen.

Range Extender/Brennstoffzelle:

Um bei längeren Fahrstrecken die Traktionsbatterie und den Elektromotor zusätzlich mit Strom versorgen zu können, kommt der sogenannte Range Extender zum Einsatz. Im Rahmen des Projekts REM 2030 ist das ein System vom Typ Hochtemperatur-Polymerelektrolyt-Membran (HT-PEMFC) mit einem vorgeschalteten Methanoldampfreformer, das im Gegensatz zur konventionellen Wasserstoff-Brennstoffzelle die schnelle und einfache Betankung mit Methanol gewährleistet. Dabei kann die vorhandene Tankstellen-Infrastruktur auch zur Betankung mit Methanol genutzt werden. Die Reformed-Methanol-Fuel-Cell-Brennstoffzelle (RMFC) mit einer elektrischen Leistung von 5 kW stammt von den Projektpartnern Serenergy AS sowie Fischer Eco Solutions GmbH und wird in Verbindung mit einem 11 Liter Treibstofftank im Heck des Demonstratorfahrzeuges integriert. Ziele:

- Reichweite steigern,

- Alternative zur Wasserstoff-Brennstoffzelle bieten,

- Restwärme für Thermomanagement im Fahrzeug nutzen.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/831300/831360/original.jpg)

Elektromobilität

Wissenswertes zur Batterietechnik für Hybrid- und Elektroantriebe

Artikelfiles und Artikellinks

(ID:43307810)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/16/5b/165bd196e7464fd3032451a556750195/0128413917v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/25/2425b80dfb1c872abc5c0429a1533a5e/0128816239v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/56/78/5678dc5f9eb379830ab6597398961a5d/0128850767v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/dc/75/dc7575ed791bbcd228ae537d03d4eef8/0128896366v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3e/63/3e63cb6d58c4793f26cb97ad678486a7/0128694427v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/60/af/60afa3fc9e00296f2cb9a930656fc679/0128763796v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/67/4b/674be74651853db8037192a5e7ab8e53/0128523171v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/99/bc99e0a006b9685644a8eca2df909cfd/0128467800v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1e/00/1e0038a31c6d1b96a0ee336eb1816267/0128337613v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fa/52/fa52f34c60f4bd6bf6f408a9fef7b316/0127095437v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5d/92/5d92eae683273/lenord-bauer.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/20800/20842/65.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5f/29/5f2915584e79c/invenio-logo-rz-ohne-sub.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0f/c4/0fc419d2e2581a7b4741a0c1a935deae/0127411542v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5d/7a/5d7aaa84fbd6cd069354655c1995b540/0125233701v2.jpeg)