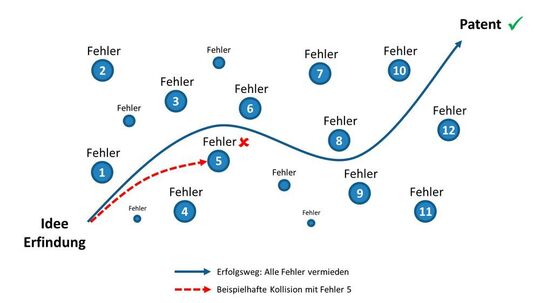

Patente Die zwölf größten Anfängerfehler beim Patentieren von Erfindungen

Patente sichern für viele Unternehmen die Geschäftsgrundlage. Auf dem Weg der erfolgreichen Patentierung und wirtschaftlichen Umsetzung einer Erfindung existieren jedoch einige Fallen, in die oftmals aus Unkenntnis getreten wird.

Anbieter zum Thema

Erfindungen müssen nicht nur die vom Patentamt vorgegebenen Kriterien (ausreichende Technizität, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit) erfüllen, damit man von ihrer Technologie und einem Patent wirtschaftlich bzw. monetär profitieren kann. Im Folgenden werden direkt aus der Praxis die zwölf größten Fehler beschrieben, die bei der Patentierung von Erfindungen vermieden werden sollten.

1. Keine Beschreibung der Erfindung anfertigen

Eine Erfindung entsteht im Kopf, allerdings sollte sie dort nicht bleiben. Es ist ratsam, zunächst eine vollständige Beschreibung in Textform, idealerweise mit einigen Skizzen, zu verfassen, die den Kerngedanken der Erfindung klar und nachvollziehbar beschreibt. In der Praxis können – eine knackige Formulierung vorausgesetzt – ca. fünf Seiten im Format DIN A4 ausreichen. Diese Beschreibung kann später als Grundlage für die Ausarbeitung der Anmeldeschrift dienen.

2. Erfindung vor Patentanmeldung veröffentlichen

Wird eine Erfindung vor der Patentanmeldung veröffentlicht, ist eine Patenterteilung ausgeschlossen. Es fehlt die Neuheit. Selbst wenn nur Teile der Erfindung veröffentlicht wurden, kann eine Patenterteilung misslingen. Das ist dann der Fall, wenn sich die Erfindung anhand der bekannten Merkmale für einen Fachmann in naheliegender Weise ergibt. In einem solchen Fall fehlt die erfinderische Tätigkeit.

Auch bei Gesprächen mit „guten Freunden“ oder (potentiellen) Kooperationspartnern ist Vorsicht geboten. In der Praxis stellen Geheimhaltungsvereinbarungen leider nur Kompromisslösungen dar, die keine absolute Sicherheit bieten. Wenn gegen eine Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen wird und z. B. ein Anspruch auf Schadensersatz besteht, können die Durchsetzung und die Berechnung der genauen Schadensersatzsumme sehr schwierig sein. Wer weiß schon genau, welche Umsätze und Gewinne sich mit einem neuen Produkt, das evtl. noch gar nicht am Markt eingeführt ist, in den nächsten 20 Jahren ergeben hätten? Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, meldet erst das Patent an, bevor mit anderen darüber gesprochen wird.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1483300/1483323/original.jpg)

Triz

Die Triz-Methode erklärt – So löst man technische Probleme

3. Rechte an der Erfindung nicht regeln

Wer darf was mit einer Erfindung machen? Wer leistet welche Zahlungen an wen? Diese und weitere Fragen werden insbesondere bei mehreren Erfindern bzw. Inhabern interessant. Sie sollten von Anfang an geklärt werden. Das Festhalten der Regelungen in einem schriftlichen Vertrag sorgt dafür, dass es später weniger Konfliktpotenzial gibt.

Zu beachten ist auch, dass es ggf. bestehende Regelungen geben kann, die der einen oder anderen Partei nur unbekannt sind. Wenn mehrere Erfinder an einer Erfindung beteiligt sind, könnte z. B. eine sogenannte Bruchteilsgemeinschaft gemäß BGB bestehen – dann dürfte jede Partei die Erfindung vollumfänglich nutzen. Ist der Erfinder Arbeitnehmer, so ist die Erfindung grundsätzlich dem Arbeitgeber zu melden. Der Arbeitgeber kann die Erfindung dann in Anspruch nehmen oder dem Arbeitnehmer freigeben.

4. Keine Bewertung der Erfindung durchführen

Die Bewertung der Aussichten auf Patenterteilung und wirtschaftlichen Erfolg im Vorfeld der Patentanmeldung ist essentiell, denn:

Eine Patentanmeldung führt nicht automatisch zu einem erteilten Patent – erst ein erteiltes Patent hat die volle Schutzwirkung. In der Praxis schaffen es bei weitem nicht alle Patentanmeldungen bis dahin. In vielen Fällen ist ein Scheitern im Prüfungsverfahren auf eine mangelnde Bewertung der Patentierungsaussichten zurückzuführen. Oftmals stellt das Patentamt fest, dass wesentliche Merkmale der Erfindung keine Neuheit oder keine erfinderische Tätigkeit aufweisen [1]. Eine detaillierte Vorab-Recherche – insbesondere in der Patentliteratur – hilft, Frust zu vermeiden und Kosten einzusparen. Nur weil man etwas Ähnliches „noch nirgends gesehen hat“, heißt das nicht, dass es das tatsächlich noch nicht gibt. Die Ergebnisse aus der Vorab-Recherche werden auch für den Aufbau der eigenen Patentstrategie benötigt.

Wird die Prüfung der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten (z. B. eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse) ausgelassen, besteht Unklarheit dahingehend, ob mit der Erfindung später auch tatsächlich Umsätze und nennenswerte Gewinne erzielt werden können. Marktpotenzial und Marktanteil werden von Erfindern oft unrealistisch eingeschätzt – meist aufgrund mangelnder Erfahrung oder zu großer Euphorie.

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1677900/1677978/original.jpg)

Patente

Wie Patente funktionieren – Voraussetzungen, Anmeldung und Beispiele

5. Keine clevere Strategie für die wirtschaftliche Umsetzung vorhanden

Erfindungen und Patente vermarkten sich nicht von alleine. Es erfordert ein hohes Maß an Leistung, eine Erfindung auf den Markt zu bringen und damit Geld zu verdienen. Oftmals müssen Technologien noch weiterentwickelt werden, bevor sie verkauft werden können. Wer macht das und welche Kosten entstehen dabei? Darüber sind sich gerade private Erfinder häufig im Unklaren. Ohne eine solide kaufmännische Grundlage sind Ausgaben für Schutzrechte vielmehr eine Spekulation als eine Investition.

Wenn Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb mangelhaft sind, dann sind auch Patente nutzlos.

6. Keine sinnvolle Patentierungsstrategie vorhanden

Keiner würde anfangen, ein Haus ohne Statik und Bauzeichnungen zu errichten. Auch ein Patentverfahren will durchgeplant sein. Einfach „drauflospatentieren“ wird nicht mit Erfolg belohnt und kann auch zu einer finanziellen Bruchlandung führen. Eine Patentierungsstrategie, die nicht zur geplanten wirtschaftlichen Umsetzung bzw. zum Geschäftsmodell passt, ist so gut wie nutzlos. Werden z. B. wichtige Länder oder Gebiete im Rahmen der Patentierung ausgelassen, kann eine Erfindung bzw. eine Patentfamilie für einen Lizenznehmer uninteressant sein. Werden hingegen zu viele Länder ausgewählt, können schnell sehr hohe Kosten anfallen, die das zur Verfügung stehende Budget deutlich überschreiten. Oft sitzt man hier in der Zwickmühle, was allerdings zum allgemeinen unternehmerischen Risiko zählt.

7. Patentanmeldung selber einleiten

Wer eine Patentanmeldung ohne einschlägige Fachkenntnisse selber schreibt, setzt sehr viel aufs Spiel. Im schlimmsten Fall ist wird kein Schutzumfang realisiert – das kann schon aufgrund von Kleinigkeiten (z. B. formale Fehler) passieren. Auch gibt es im Laufe der Zeit rechtliche Änderungen, die zu berücksichtigen sind. Die Anmeldeschriften sind sprachlich speziell, und es gibt beim Verfassen viele Feinheiten zu beachten, die in der Regel nur von einem erfahrenen Patentanwalt beherrscht werden. Der Patentanwalt „übersetzt“ die technische Beschreibung der Erfindung in einen juristischen Text. Der häufig als unnötig verklausuliert empfundene sprachliche Ausdruck ist keine „böse Absicht“, sondern eine fachlich bedingte Notwendigkeit. Erfahrungsgemäß umfasst eine ausgewogene und professionell ausgearbeitete Anmeldeschrift ca. 15 bis 30 Seiten Text und ein paar Abbildungen.

Selbst wenn dem Laien eine Anmeldeschrift in Eigenregie „einigermaßen gelingt“, wird er spätestens im Rahmen des Prüfungsverfahrens überfordert – wie die Berichte aus der Praxis regelmäßig zeigen. Dann kann ein Patent kaum noch erteilt werden. Wer nicht aufpasst, kann durch die Veröffentlichung der Patentanmeldung, die in der Regel nach 18 Monaten nach der Anmeldung beim Patentamt automatisch erfolgt, ungewollt die Konkurrenz über die eigene Erfindung in Kenntnis setzen und sich auch Möglichkeiten für zukünftige Patentanmeldungen verbauen.

Problematisch sind auch sogenannte „provisorische Patentanmeldungen“. In der Praxis wiegen die mit diesen Anmeldungen verbundenen Nachteile oftmals schwerer als die Vorteile. Schlussendlich kommt man um eine ordentliche bzw. reguläre Patentanmeldung nicht herum. Darum kann man auch von vorneherein alles richtig machen und gleich mit einer vernünftig ausgearbeiteten Patenanmeldung an den Start gehen.

8 Wichtige Fristen versäumen

Ein Patentierungsverfahren ist gespickt mit einer Vielzahl von Fristen. Viele dieser Fristen sind nicht verlängerbar. Das bedeutet, dass bis zu gewissen Zeitpunkten, die auf der Zeitschiene oftmals schon sehr früh liegen können, wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Werden bedeutende Fristen verpasst, kann beispielweise die Möglichkeit zur Ausdehnung des Schutzes auf weitere Länder oder Gebiete ablaufen oder der Patentschutz verfallen. Vom Patentamt wird man nicht erinnert. Es wäre schon sehr ärgerlich, wenn man z. B. aus Unachtsamkeit die dritte Jahresgebühr (ca. 80 €) für ein deutsches Patent nicht einzahlt und somit „alles umsonst war“.

Generell sollte man eine Patentanmeldung nicht auf die lange Bank schieben, da es – gerade in technologischen Trends – zu Parallelentwicklungen kommen kann. In solchen Fällen entwickeln z. B. zwei Personen oder Teams das Gleiche oder etwas sehr ähnliches, ohne voneinander zu wissen. Wer schnell handelt und vor einem anderen anmeldet, gewinnt das Rennen.

9. Falscher Einsatz der eigene Kapazitäten

Es gibt Personen, die wollen alles selber machen. Andere wollen wiederum gar nichts tun. Beide Extrema sind ungünstig. Wer alles selber machen möchte und nicht über die nötigen Kenntnisse verfügt, hat zum einen sehr viel Arbeit vor sich und riskiert zum anderen schwere Fehler. Wer ohne ein Mindestmaß an Kontrolle „alles durchwinkt“ oder „einen anderen alles machen lässt“, riskiert sowohl hohe Kosten durch überflüssige Maßnahmen als auch den Verlust von Rechten oder einen Schaden durch unterlassene Maßnahmen. Es gilt, einen gesunden Mittelweg zu finden.

Experten können den Patentierungsprozess effizient und sicher unterstützen. Es ist empfehlenswert, unabhängige und erfahrene Experten mit einschlägiger Reputation mit einzubinden. Diese können spezielle Teilaufgaben (z. B. Erfindungsbewertung oder Patentanmeldung) übernehmen, die ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung benötigen. Außerdem ist es von Vorteil, auch solche Experten einzubinden, die als „Generalisten bzw. Allrounder“ den gesamten Umsetzungsprozess (insbesondere Patentierung, Entwicklung, Marketing und Verkauf) objektiv und ganzheitlich betrachten und somit einen „größeren Bogen spannen“ können, als die reinen Spezialisten.

Aber Vorsicht: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der Rechteinhaber sollte stets das Ruder in der Hand halten und die eingeleiteten Maßnahmen kritisch bzw. auf Plausibilität prüfen. Hierfür ist ein gewisses Basiswissen und Verständnis unerlässlich.

10. Patentierungskosten unterschätzen

Oftmals werden leider nur die Einstiegskosten berücksichtigt, die im Rahmen der Anmeldung anfallen. Eine Patentanmeldung hat Folgekosten. Diese können beispielsweise durch den Prüfungsprozess, Jahresgebühren oder Nachanmeldungen im Ausland entstehen. Achtung: Internationale Nachanmeldungen können die Kosten um ein Vielfaches steigern. Schlau ist es also, die kumulierten Kosten über die nächsten Jahre, idealerweise bis zum Ende der Patentlaufzeit (20 Jahre), zu betrachten. Dabei sollten nicht nur die reinen Amtskosten, sondern auch die Kosten für Experten (z. B. Patentanwalt) und andere Dienstleister berücksichtigt werden. Vor allem „Ersttäter“ sind überrascht, wenn sie in der Anfangseuphorie breit international angemeldet und sich dadurch Patentierungskosten im fünfstelligen Euro-Bereich ergeben haben. Diese Kosten sollten im Falle einer Unternehmensgründung auch im Businessplan Berücksichtigung finden.

Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass erst nach einigen Jahren direkte Einnahmen aus der Verwertung eines Schutzrechts (z. B. Lizenzierung) erzielt werden können. Glücklicherweise können Patentierungsmaßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen unterstützt werden. Wer ein solches nutzen möchte – z. B. WIPANO, das Patentierungsmaßnahmen mit bis zu rund 16.500 € bezuschusst [2] – muss beachten, dass die Mittel schon vor der Durchführung zu beantragen sind.

11. Markt und Schutzrechte nicht überwachen

Ist ein Patent angemeldet oder erteilt, darf man sich noch nicht entspannt zurücklehnen. Wenn man eine Patentanmeldung bzw. ein Patent besitzt oder ein Produkt, das durch ein Schutzrecht geschützt ist, sollte man stets aktiv bleiben und den Markt zu beobachten, um etwaige Verletzer zu identifizieren. Dazu können auch Recherchen in der Patentliteratur genutzt werden.

Plagiate können schnell auftreten, wenn seitens des Wettbewerbs erkannt wurde, dass sich mit einem neuen Produkt Geld verdienen lässt. Sobald Verletzer oder Plagiate gesichtet werden, ist schnelles Handeln gefragt.

12. Wirkung und Bedeutung von Patenten falsch einschätzen

Patente werden hinsichtlich ihrer Wirkung und Bedeutung oft falsch bzw. nicht objektiv eingeschätzt. Sie gehören seit dem Beginn des industriellen Zeitalters zu unserem Wirtschafts- und Rechtssystem und gewinnen stetig an Bedeutung. 2016 wurden weltweit 3,1 Millionen Patente angemeldet – 8,3 Prozent mehr als im Jahr davor [3]. Viele Innovationen werden erst durch Patente möglich, da ihr Schutz für Unternehmen einen Anreiz bietet, in neue Technologien ohne Konkurrenzdruck zu investieren und am Markt davon profitieren zu können. Fakt ist, dass ohne diesen Anreiz viele Innovationen ausgeblieben wären. Patente sind auch ein Zeichen für Qualität und innovative Tätigkeit, was im Marketing eine wichtige Rolle spielt. Somit können Patente auch als „Aushängeschild“ verwendet werden.

Patente sind allerdings kein Wundermittel. Sie können (nur) das, was sie können. Daher darf man nicht zu viel von ihnen erwarten. Und: Wer keine eigenen Patente anmelden möchte, sollte zumindest sicherstellen, dass er mit seinem neuen Produkt oder Verfahren nicht gegen Schutzrechte anderer verstößt.

Fazit

Patente geben Sicherheit. Sie schützen das geistige Eigentum. Wer die oben beschriebenen Fehler vermeidet und sich mit einem soliden Grundverständnis sowie einem kühlen Kopf auf den Weg macht, hat gut Chancen, beim Patentieren von Erfindungen sein Ziel zu erreichen. Eine Erfolgsgarantie oder ein „Patentrezept“ existiert jedoch nicht. Jede Erfindung und ihr zukünftiger Weg sind individuell.

Quellen

[1] Deutsches Patent- und Markenamt: „Vom Kaiserreich ins Digitalzeitalter, 140 Jahre Deutsches Patent- und Markenamt.“ Jubiläumsbroschüre, DPMA, München, 2018.

[2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „WIPANO – Wissen und Technologietransfer durch Patente und Normen.“ Informationsbroschüre, BMWi, Berlin, 2017.

[3] World Intellectual Property Organization: WIPO IP Facts and Figures 2017. WIPO Publication No. 943E/17, ISBN 978-92-805-2914-2, Geneva, 2018.

* Dr.-Ing. Hanns Kache, Patentingenieur, EZN Erfinderzentrum Norddeutschland GmbH

(ID:46294870)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/db/58/db58d50add37b2bc32dcbff86b1e1f0c/0129007282v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/88/d9884abeffa00e8ccf0c16e2bf9d467a/0128935043v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/65/75655982e3a71a70efcf8c1de423bc13/0128784466v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/82/df/82df058e441537e2123e8d0ee81c22be/bank-notes-941246-1280-1280x720v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/ef/1defae065aa8e85d07d6ee617335c88f/0128924879v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/33/5c/335c0ce49c2019c75c5e3c7ee9a89b68/1x1-meldung-800x450v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/91/45/91456f599a95308e641d854b08d99305/0129062501v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/76/347665b4a52aaba38675a8e52a13aa67/0129038083v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/42/18421d21f5a2ad15081c1a738e84850f/0128496303v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/97/54/97546a872190f725e761a6504088f5b9/0127947665v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c2/75c2648ac64e595c51904d8dbaceabea/0128063829v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/60/af/60afa3fc9e00296f2cb9a930656fc679/0128763796v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/67/4b/674be74651853db8037192a5e7ab8e53/0128523171v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/99/bc99e0a006b9685644a8eca2df909cfd/0128467800v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7a/22/7a22898e1ee01157399158bd2d7f26c6/0128676654v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/46/c9/46c97200605642d8b8f9bc9ac014316a/0128359318v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/79/16/7916e9b7731fb39679d596d16f918a8f/0127591377v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fa/52/fa52f34c60f4bd6bf6f408a9fef7b316/0127095437v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/93/e193cd7df3b15859208fa33b610588ad/0127840781v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/4f/614f0d08c8ea93498a6c6883d7701f25/0126917376v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/89/c7894b3aecafb36267fab2853c93499c/0126696654v1.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/62/56/6256a6a4ceea3/spn-logo-mitschutzzone-rgb.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/46400/46464/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/20800/20842/65.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/35/a4/35a49dda5027dc699d5fcda4cb74a3df/0127492248v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4b/83/4b83b2f024871e2ad1c8af3ddb082c45/0123629887v2.jpeg)